八重樫 東(大橋ボクシングジム所属)

- 日本人4人目の3階級制覇達成

- 第20代WBA世界ミニマム級王者

- 第40代WBC世界フライ級王者

- 第21代IBF世界ライトフライ級王者

- プロボクシング戦績 35戦28勝(16KO)7敗

―今回は、「遺伝子検査はアスリートにどのように役立つのか」というテーマで八重樫さんにお話を聞かせて頂きたいと思います。

ボクシングは瞬発力も持久力も大事なスポーツだと思うのですがいかがですか?

ボクシングの場合、世界タイトルマッチですと12ラウンド=36分間動き続ける持久力が必要ですし、相手にパンチが当たって効いているときは一気に仕留めに行く瞬発力も必要です。

持久力が高いけど瞬発力がない選手もいますし、瞬発力があるけど持久力がない選手もいるので、今は指導者として、その選手に応じたメニューを組むということをすごく意識していますね。

持久力が高いけど瞬発力がない選手もいますし、瞬発力があるけど持久力がない選手もいるので、今は指導者として、その選手に応じたメニューを組むということをすごく意識していますね。

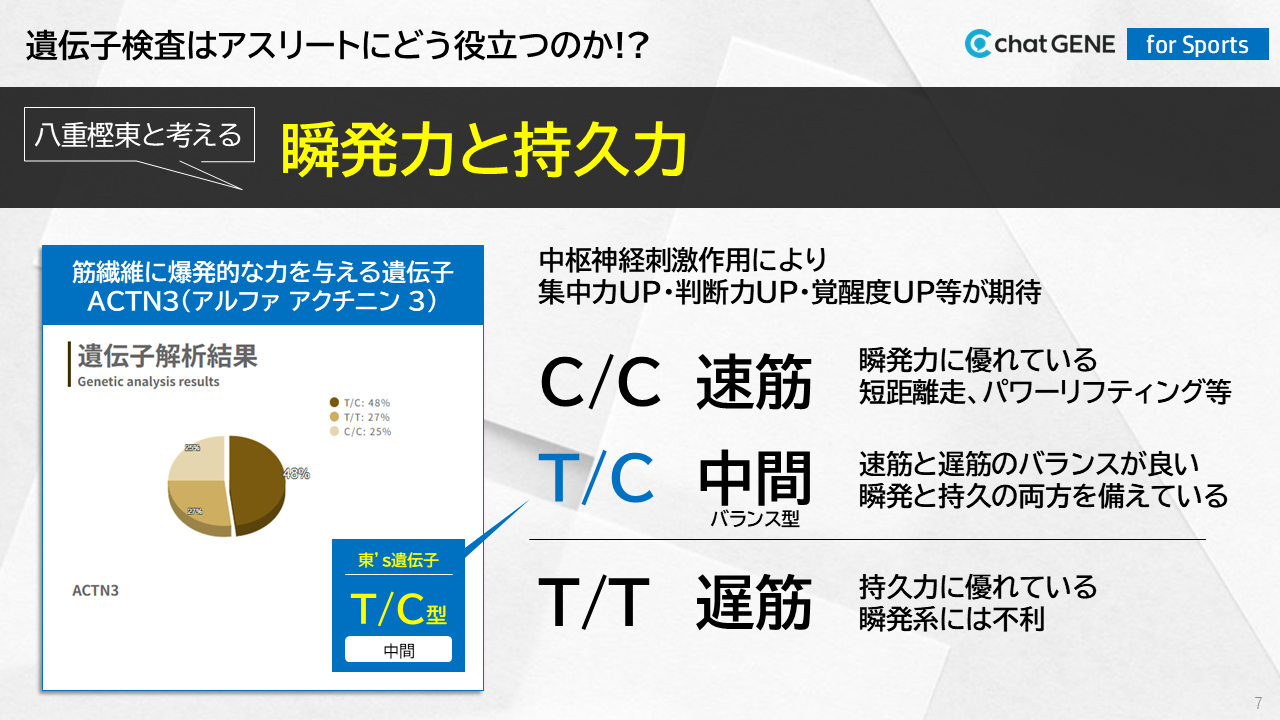

―八重樫さんの瞬発力と持久力を遺伝子テストの結果で見てみると、「T/C型」という中間型で、速筋タイプと遅筋タイプの間という両方を兼ね備えたバランスが良いタイプでした。

現役時代を振り返って、この結果はいかがですか?

現役時代を振り返って、この結果はいかがですか?

短距離の選手がC/C型(速筋)でマラソンの選手がT/T型(遅筋)だと考えると、ボクシングは両方の要素が必要なスポーツなので、引退した今こうして遺伝子の面から見ると、

結果的にはボクシングを選んで正解だったのかなと思いますね。

―陸上のウサイン・ボルト選手はC/C型(速筋)だと言われています。

C/C型(速筋)のボクサーは試合序盤から攻撃的にいったほうがいいなど戦略面でも影響はあるのでしょうか?

C/C型(速筋)のボクサーは試合序盤から攻撃的にいったほうがいいなど戦略面でも影響はあるのでしょうか?

スタイルが少し変わってくるのかも知れませんね。

速筋型の選手はパンチが速くて、瞬間的に相手を切るカウンターパンチャーに向いていたり、逆に遅筋型の選手は自分の機動力を活かして相手より多く動けるので相手のスタミナを削っていきながら 後半勝負に持ち込むのが有利だったり、遺伝子検査をすることで戦い方を変えることができますね。

自分自身も、今回検査をして答え合わせができたので、とてもよかったなと思います。

アスリートは本能や感覚で試行錯誤やっていますが、やり続ける中で自分の型に無意識に近づいているのかもしれないと感じました。

速筋型の選手はパンチが速くて、瞬間的に相手を切るカウンターパンチャーに向いていたり、逆に遅筋型の選手は自分の機動力を活かして相手より多く動けるので相手のスタミナを削っていきながら 後半勝負に持ち込むのが有利だったり、遺伝子検査をすることで戦い方を変えることができますね。

自分自身も、今回検査をして答え合わせができたので、とてもよかったなと思います。

アスリートは本能や感覚で試行錯誤やっていますが、やり続ける中で自分の型に無意識に近づいているのかもしれないと感じました。

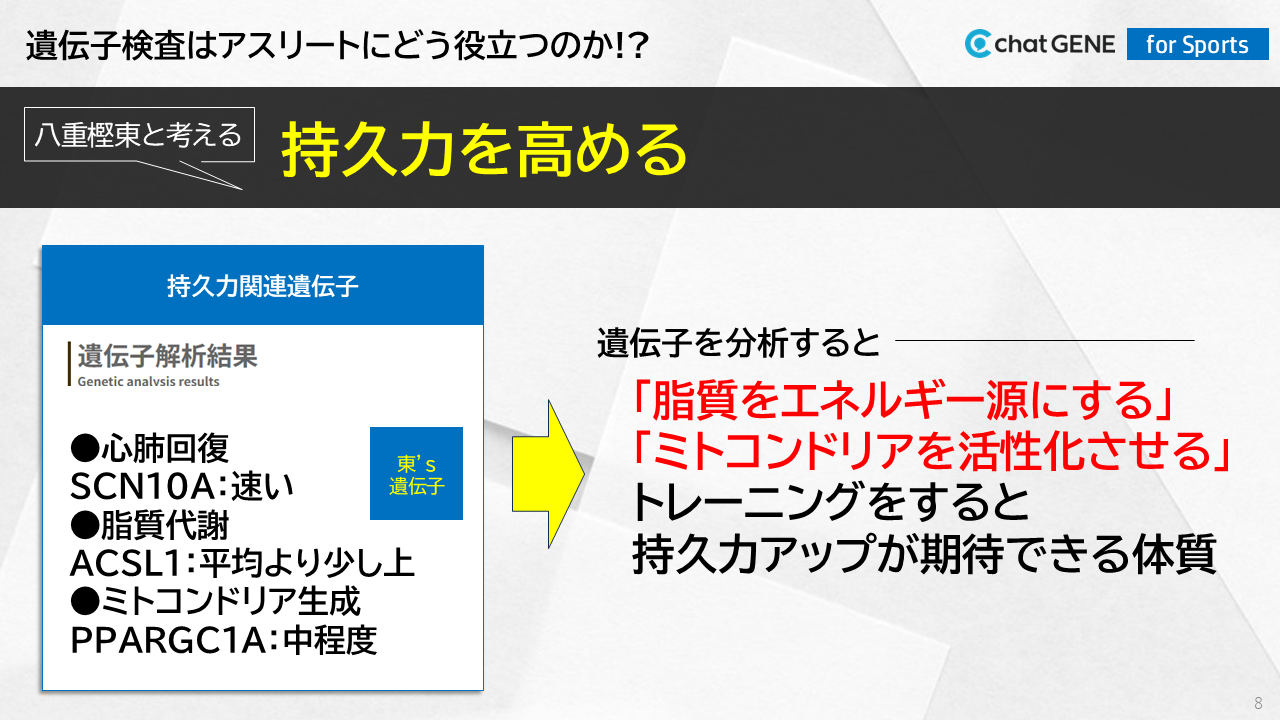

―次に、八重樫さんの持久力に関連する遺伝子を見て、特徴的な点を3つピックアップさせて頂きました。

1つ目は「心肺回復」です。これは「速い」という結果が出ました。

2つ目の「脂質代謝」は「平均より少し上」。

3つ目の「ミトコンドリア生成」は「中程度」でした。

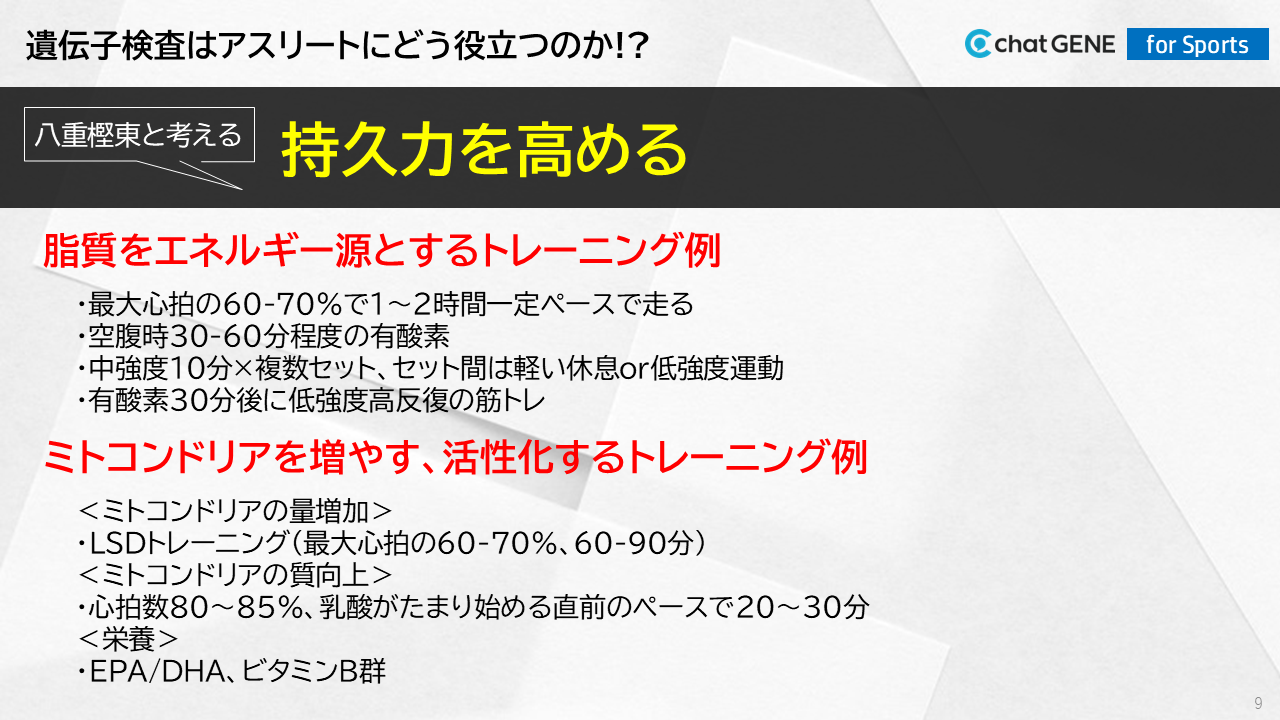

この結果から、脂質をエネルギー源にするトレーニングやミトコンドリアを活性化させるトレーニングなどで持久力が上がる可能性があると読み取れました。

それぞれこのようなトレーニング例がありますが、何か意識されていたでしょうか?

ボクシングは3分動いて1分休む競技なので、心肺回復はすごく重要です。

自分は現役時代、糖質より脂質からエネルギーをとるようにしていました。

減量があるスポーツなのでカロリーコントロールが必要ですし、食事管理を徹底していたので、糖質ももちろん取りますが、それよりタンパク質を多く取りたかったんです。 ケトジェニック※を続けているような感じでした。

トレーニングの面では、毎朝8~10kgのロードワークをずっとやっていたのですが、それはLSDトレーニングにつながる部分だと思うので、 結果的にはミトコンドリアを増やしたり、脂質をエネルギーに変えることにつながっていたんだなとあらためて知ることが出来ました。

※体内で糖質が不足した際に、脂肪を分解して生成されるケトン体をエネルギー源として利用する状態

減量があるスポーツなのでカロリーコントロールが必要ですし、食事管理を徹底していたので、糖質ももちろん取りますが、それよりタンパク質を多く取りたかったんです。 ケトジェニック※を続けているような感じでした。

トレーニングの面では、毎朝8~10kgのロードワークをずっとやっていたのですが、それはLSDトレーニングにつながる部分だと思うので、 結果的にはミトコンドリアを増やしたり、脂質をエネルギーに変えることにつながっていたんだなとあらためて知ることが出来ました。

※体内で糖質が不足した際に、脂肪を分解して生成されるケトン体をエネルギー源として利用する状態

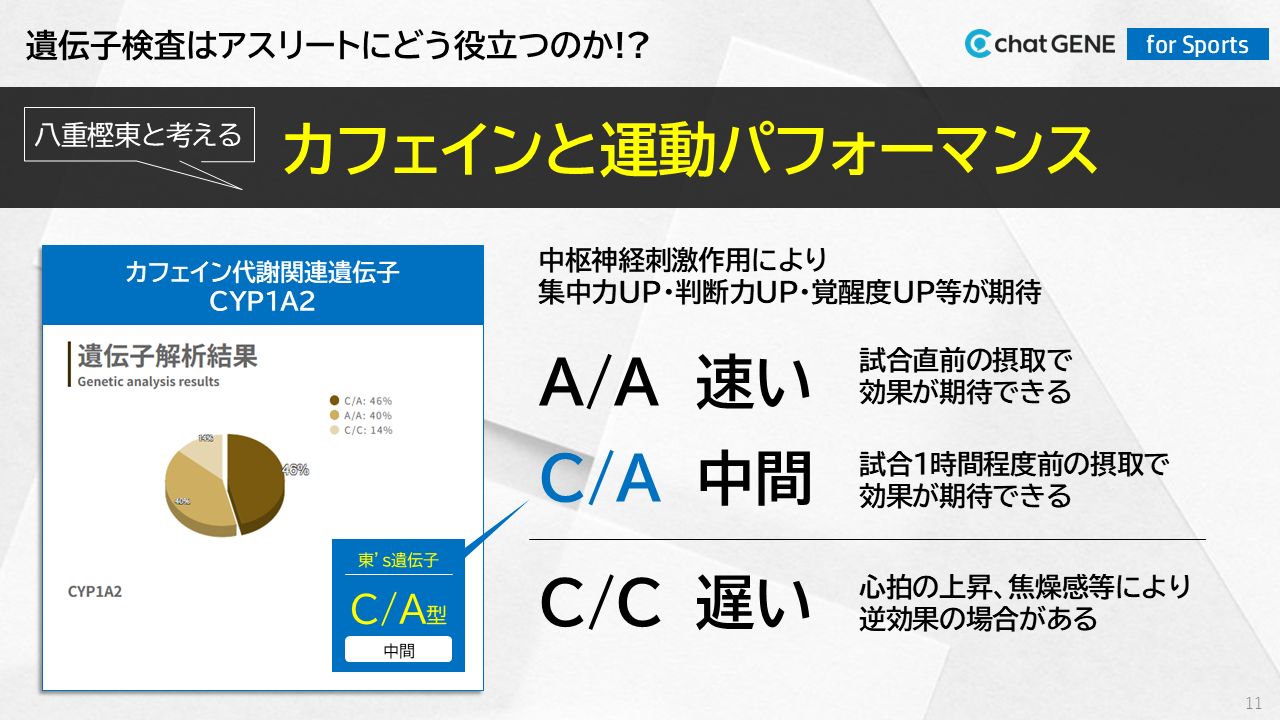

―続いてカフェインの話も聞きたいと思います。

アスリートの方はカフェインの取り方を意識する人が多いという話を聞くのですが、いかがでしょうか?

そうですね。

そもそも合う人、合わない人がいると思うのですが、体重を落としやすくするサプリメントにはカフェインが入っているので、僕の場合は練習前、試合前はかならず取っていました。

試合に向けたピーキングで言うと、1カ月間の減量で9~10㌔程度体重を落とすのですが、最後の1週間だけはカフェインを抜くようにして、また試合の時に取るような調整をしていました。

試合開始の1時間前ぐらいにカフェインを取ることで試合での集中力が高まる感覚がありました。そうしたタイムスケジュールも人によって違うのかなと思いますね。

そもそも合う人、合わない人がいると思うのですが、体重を落としやすくするサプリメントにはカフェインが入っているので、僕の場合は練習前、試合前はかならず取っていました。

試合に向けたピーキングで言うと、1カ月間の減量で9~10㌔程度体重を落とすのですが、最後の1週間だけはカフェインを抜くようにして、また試合の時に取るような調整をしていました。

試合開始の1時間前ぐらいにカフェインを取ることで試合での集中力が高まる感覚がありました。そうしたタイムスケジュールも人によって違うのかなと思いますね。

―カフェインに関する遺伝子を検査結果で見てみると、代謝が「速い A/A」「中間 C/A」「遅い C/C」に分かれます。

速い人は早く取り過ぎてしまうと試合中に切れてしまったりしますし、遅い人は動悸がしたり、気持ちが沈んだりしてしまうことがあるので、 そもそも取らない方が良いと考えられています。

八重樫さんは「中間」という結果でしたので、1時間前というのはすごく良いタイミングだったように思います。

速い人は早く取り過ぎてしまうと試合中に切れてしまったりしますし、遅い人は動悸がしたり、気持ちが沈んだりしてしまうことがあるので、 そもそも取らない方が良いと考えられています。

八重樫さんは「中間」という結果でしたので、1時間前というのはすごく良いタイミングだったように思います。

自分の場合は、10分前、30分前、1時間前といろいろな時間を試して、1時間という結論に辿り着きました。

遺伝子検査によって自分の傾向を知って、なるべく最短距離で「正解」に進むというのも良い方法かもしれませんね。

大事なのは、「人によって違う」ということを知ることだと思います。「他の選手がやっているから真似してやる」ということが逆効果になることもありますし、 こうして検査をすることが、自分のウィークポイントを潰していくことに繋がるかもしれないですね。

遺伝子検査によって自分の傾向を知って、なるべく最短距離で「正解」に進むというのも良い方法かもしれませんね。

大事なのは、「人によって違う」ということを知ることだと思います。「他の選手がやっているから真似してやる」ということが逆効果になることもありますし、 こうして検査をすることが、自分のウィークポイントを潰していくことに繋がるかもしれないですね。

―トレーニングだけでなく、栄養管理も重要になると思います。

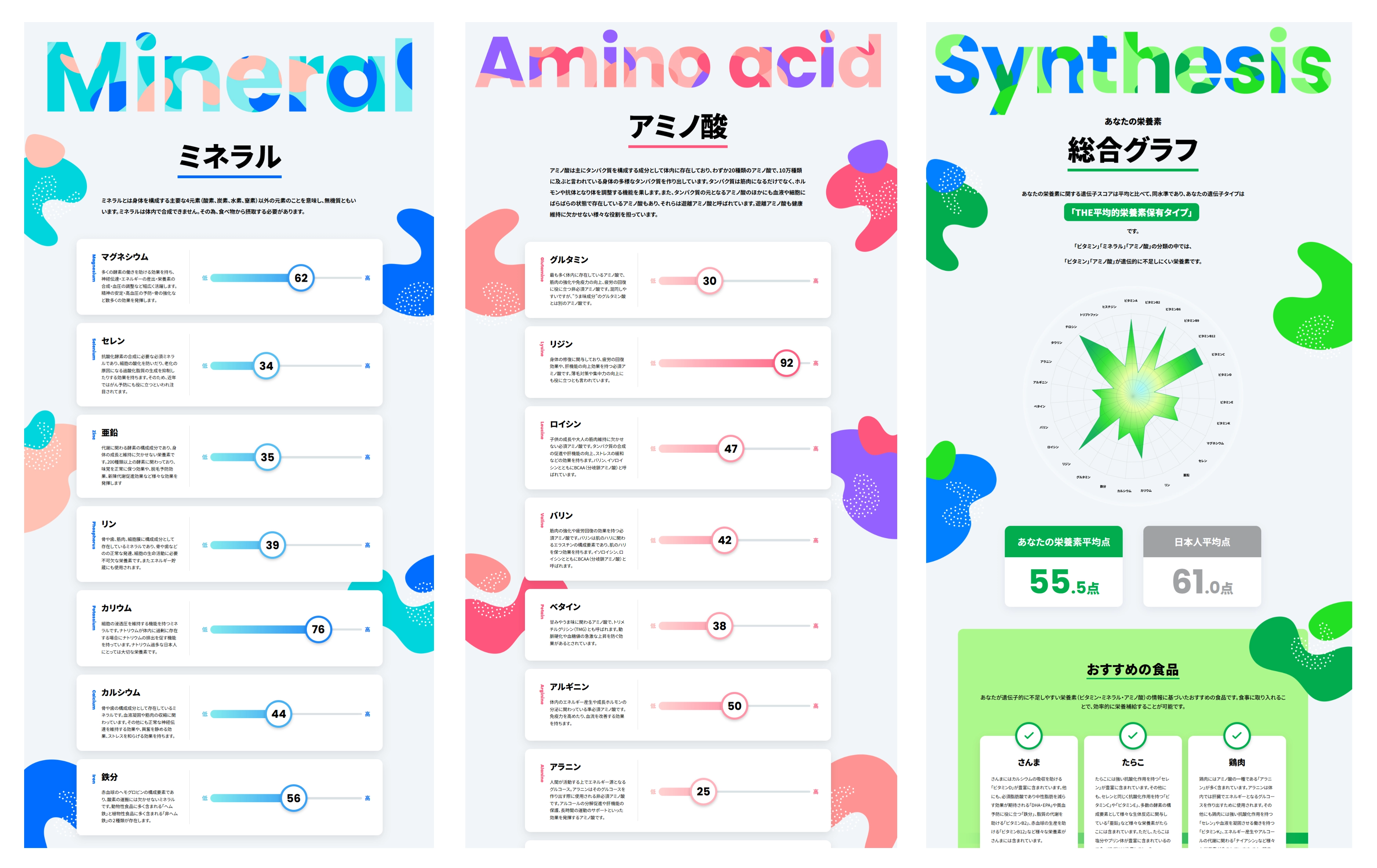

私たちの遺伝子検査の結果レポートには、「栄養素」という項目があり、20種類以上のビタミン、ミネラル、アミノ酸それぞれを、遺伝的に保有しやすいか、しづらいかが分かります。

マグネシウムが不足すると脚がつりやすくなったりしますし、このような栄養管理の面でもアスリートのお役に立てるのではないかと思っています。

私たちの遺伝子検査の結果レポートには、「栄養素」という項目があり、20種類以上のビタミン、ミネラル、アミノ酸それぞれを、遺伝的に保有しやすいか、しづらいかが分かります。

マグネシウムが不足すると脚がつりやすくなったりしますし、このような栄養管理の面でもアスリートのお役に立てるのではないかと思っています。

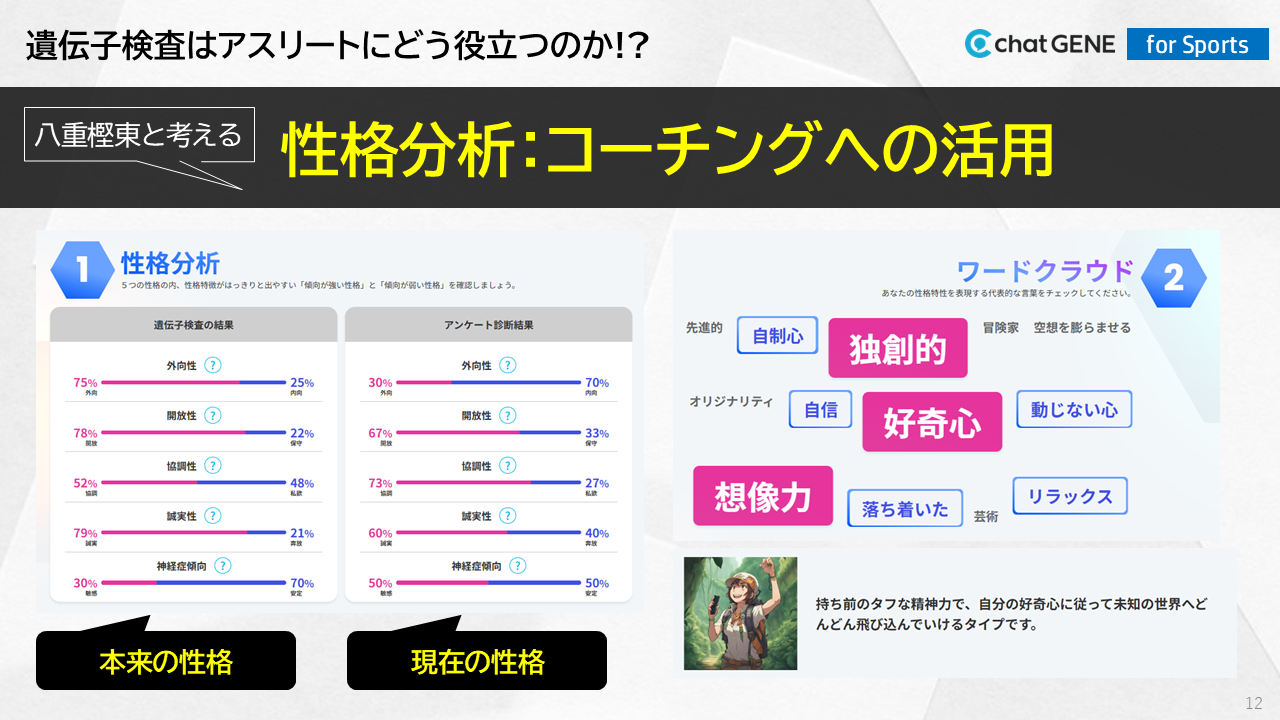

―話を少し変えて、遺伝子と性格についても聞かせて頂きます。

私たちの遺伝子検査には、遺伝子検査による本来の性格とアンケートによる今の性格を、比較できる性格診断コンテンツがあります。

実際にご自身の性格を見てみていかがですか?

これは少し恥ずかしいですね。

自分の思っている自分とは全然違いました。

遺伝子では外交的と出ていますが、子供のころから人前で話すのも苦手で教室でおとなしくしているようなタイプだったので・・・。

外交的にもできるのかなと少し自信になりました(笑)

自分の思っている自分とは全然違いました。

遺伝子では外交的と出ていますが、子供のころから人前で話すのも苦手で教室でおとなしくしているようなタイプだったので・・・。

外交的にもできるのかなと少し自信になりました(笑)

―指導者として、選手の性格を理解するのは大事ですか?

指導している選手の練習中の性格は知っていますが、普段の性格は知らなかったりするので、合宿などでこんな性格だったのか!と驚くこともあります。

アスリートは、試合に向かっていくとすごく繊細になりますので、このように客観的に性格を把握できていると声をかけやすいですね。

スポーツ選手だけでなく、企業の上司と部下の関係でもそうした部分をしっているとコミュニケーションをとる上でも役に立ちそうですね。

アスリートは、試合に向かっていくとすごく繊細になりますので、このように客観的に性格を把握できていると声をかけやすいですね。

スポーツ選手だけでなく、企業の上司と部下の関係でもそうした部分をしっているとコミュニケーションをとる上でも役に立ちそうですね。

―最後に今回遺伝子検査を受けてみて、いかがだったでしょうか?

自分の知らない自分を知るチャンスだと思いました。

スポーツ選手は感覚でやっている人が多いので、1つの指標があると導きになると思いますし、選手が知らなくてもトレーナー、コーチが知っていると効率のよいトレーニングもできると思いますね。

スポーツ選手は感覚でやっている人が多いので、1つの指標があると導きになると思いますし、選手が知らなくてもトレーナー、コーチが知っていると効率のよいトレーニングもできると思いますね。

chatGENE for Sports とは?

自分の

遺伝子の特徴を知る

得意な部分をさらに活かす

伸びしろを開花させる

トレーニング、試合効果を高める

性格に合わせたトレーニングに励む

お問い合わせ

サービスに関するご質問・ご相談はこちらからどうぞ。